Web広告を利用する企業は少なくありません。電通が調査・発表した結果によれば、2022年のインターネット広告費は3兆912億円で、2兆円を超えた2019年からわずか3年で約1兆円増加しました。

ただ、リスクも増加しており、ブランドセーフティを行わなければ、マイナスプロモーションになってしまうケースも存在します。

この記事では、ブランドセーフティの概要やブランドセーフティガイドラインの内容と取り組み、3つの対策について解説します。

ブランドセーフティについて理解を深めたい方は、ぜひご覧ください。

方法とは?

ヒントを得る

ブランドセーフティとは

ブランドセーフティとは、ブランドイメージの悪化を防ぐために反社会的勢力や不審なサイトへの広告配信を回避することです。

テレビや新聞、雑誌などのマス広告と違い、Web広告はさまざまな場所に配信されます。

例えば、以下などのケースでは自社のブランドイメージに悪影響が及び、広告主企業へのクレームにつながる可能性があります。

- サプリメントの危険性に関するコンテンツにおけるサプリの広告

- お酒のリスクや飲酒運転の事故などを解説するページにおける飲料メーカーの広告

- アダルトや暴力系のWebサイトにおける企業広告 など

実際に、小児性愛者をイメージさせる動画に広告が配信されていたことで、YouTube広告への配信停止をする動きもありました。

また、反社会的勢力が作成したサイトに広告が配信され、表示・クリックが発生すれば広告費が支払われます。知らず知らずのうちに、反社会的勢力などへの資金提供をしている可能性も存在します。

ここからは、以下に関して詳しく解説します。

- ブランド適合性(brand suitability)との違い

- ブランドセーフティの重要性

- ブランド毀損が発生した事例

ブランド適合性(brand suitability)との違い

ブランドセーフティと混同されがちな言葉として、ブランド適合性が存在します。ブランド適合性とは、自社のブランドイメージと合うコンテンツに広告を配信することです。ブランドイメージの悪化を避けるブランドセーフティとブランド適合性では、目的が異なります。

適合性の高いコンテンツを探すためには、自社のブランドイメージに関する調査・分析やターゲットの明確化が必要です。

ブランドセーフティの重要性

近年、広告配信をする上でブランドセーフティが重要視されています。なぜなら、商品・サービス購入を決定づける要因の一つがブランドイメージだからです。

とくに、近年は商品・サービス自体の品質だけでなく、購入や利用で得られる体験価値が重視されています。

また、環境や次世代への配慮など社会に責任ある行動を取るCSRも、投資先や取引先を選定する際の基準の一つ。

ブランドセーフティを行わなければ、反社会的勢力やヘイトスピーチ、過激主義を支援していると捉えられてしまうため注意が必要です。仮にブランドに対してマイナスイメージを持たれれば、商品・サービスが購入されなくなる恐れがあるため、売上維持や向上を目指す意味でブランドセーフティは非常に重要です。

方法とは?

ヒントを得る

ブランド毀損が発生した事例

ブランドイメージの悪化により被害を受けている事例は多く存在します。

具体的には以下の通りです。

ユニリーバ・ジャパン

特定の政治団体を支援するネット配信番組に、洗剤やヘアケア、食品などを取り扱うユニリーバ・ジャパンの広告が自動配信されました。

その結果、メディアがニュースとして扱い、ツイッターなどのSNSでバッシングを受けました。

イギリス政府

YouTubeで配信されたイスラム過激派の動画に、イギリスの選挙広告が配信されているとして問題となりました。

配信者に広告収入が支払われるため、結果的にイギリス政府が過激派の資金源となっていたからです。

また、ヘイトスピーチ動画に企業広告が配信された事件も起き、YouTubeへの広告配信を取り止める広告主も存在しました。

P&G

世界的なインタラクティブ広告業界団体であるIABの年次総会で、P&Gの最高ブランディング責任者が、広告の透明性に対する強力なメッセージを投げかけました。

併せて、透明性の高いメディアのみと取引をすると発言しました。世界で、アドベリフィケーションが広く知られるきっかけとなった事件の一つです。

上記以外にも、ブランド毀損が発生した事例は数多くあります。

ブランドセーフティガイドラインの内容と取り組み

Web広告配信によるブランドイメージ悪化の影響は小さくありません。

Web広告配信によるブランドイメージ悪化の影響は小さくありません。

広告掲載先の品質確保を目的に標準的な原則や実施すべき対策をまとめた、ブランドセーフティガイドラインも出されています。

ここからは、以下に関して詳しく解説します。

- JIAAとJAAが定義しているガイドライン

- YouTubeにおけるブランドセーフティの取り組み

- Meta(旧Facebook)におけるブランドセーフティの取り組み

- X(旧Twitter)におけるブランドセーフティの取り組み

JIAAとJAAが定義しているガイドライン

ブランドセーフティ(brand safety)について、2つの広告関連団体は以下のように定義しています。

| 団体名 | ブランドセーフティの定義 |

| JIAA(日本インタラクティブ広告協会) | 広告掲載先の品質確保による広告主ブランドの安全性 |

| JAA(日本アドバタイザーズ協会) | ブランドを毀損する不適切なページやコンテンツに広告が表示されるリスクから、安全性を確保する取り組みのこと |

一般的には、公序良俗に反するコンテンツや、著作権・商標を侵害する不正コンテンツなどに広告が配信されることを防ぎ、ブランド毀損のリスクを回避する取り組みのことをブランドセーフティと定義しています。

JIAA(日本インタラクティブ広告協会)はブランドセーフティの定義については以下のように記載されています。

『媒体社等の広告枠を提供する側は、コンテンツやページが公序良俗に反していないか確認する体制を築き、アドネットワークやSSP事業者等の供給する側は、不正なサイトを排除するなど、ブランドを毀損しかねない掲載先へ広告が配信されない仕組みをつくることが必要でしょう。

広告会社等は、事前にブランド毀損リスクに関する広告主への説明責任を果たしたうえでブランドセーフティに対する考え方を確認し、DSP事業者等は、リスクを避けるための手段を提供するなど、広告主が望まない不適切な広告掲載先をコントロールする対応策を整えるべきです。』

引用:JIAA(一般社団法人日本広告業協会)

続いて、JAA(日本アドバタイザーズ協会)は、以下のように定義しています。

『今回の「デジタル広告の課題に対するアドバタイザー宣言」(以下、本宣言)では、こういった行為から生活者や業界を守り、持続可能なデジタル広告環境を実現するために重要な8つの原則を掲げた。そしてこの8つの原則への認識を強め、取り組みをより推進していくためには、社会に対する規範としての倫理観を、広告を出稿するアドバタイザー自身が持つ必要がある。

倫理観に基づく責任の一つに、出稿した広告の行き先への責任がある。アドフラウドやブランドセーフティといった社会的に不適切なものにつながる動きは無いかを自らに問いながら、広告活動を行わなければならない。また問題があった場合は、後回しせずに対応を行うべきである。』

引用:JAA(日本アドバタイザーズ協会)

上記2つの協会とJAAA (日本広告業協会)の3団体が中心となって、デジタル広告市場における広告の品質確保に関する課題を解決することを掲げたJICDAQ(一般社団法人デジタル広告品質認証機構)という認証機関を立ち上げています。

JICDAQの認証の基準は「ブランド棄損サイトを排除する業務プロセスの有無」と「アドフラウドを含むIVT対策を行う業務プロセスの有無」の2つです。

ここで重要とされるのが認証のプロセスであり、JICDAQは「自己宣言」の他に「第三者認証」を採用しています。この第三者認証を採用しているので、JICDAQに認証されている事業者はブランドセーフティーをはじめ、クリーンな広告配信が可能な事業者であるという認証位置付けを獲得できます。

JICDAQについては以下の記事を参考にしてください。

≫≫ 話題になっている団体「JICDAQ」って何?結局どうすればいいの?詳しく解説!

YouTubeにおけるブランドセーフティの取り組み

ブランド毀損による問題発生で、一時は企業が広告配信を停止したYouTubeでは「広告掲載に適したコンテンツのガイドライン」を定めました。

ガイドラインでは、広告掲載に関するルールや広告掲載に適さないコンテンツについて、明示しています。

さらに、YouTubeが決定したポリシーに違反するコンテンツの視聴割合に関する調査を、2017年から開始しました。

2017年と2020年の同4半期を比較すると、違反コンテンツを視聴した割合は7割以上減少したと発表されています。

多くの取り組みの結果、GARMによる統合測定レポートをもとに2021年上半期に実施された調査によれば、YouTubeは99%ブランドにとって安全だとされています。

Meta(旧Facebook)におけるブランドセーフティの取り組み

Metaでは「Facebookコミュニティ規定」を定め、不正などを防止するさまざまな取り組みを行っています。

具体的には、Facebook広告に関する以下などの機能を実装しました。

- 手動配置:どこに広告を表示するか、もしくはしないかを選べる機能

- ブロックリスト:表示させたくない場所のリストをアップロードすれば、その箇所への表示を不可にできる機能

- インベントリーフィルター:広告表示がなされるコンテンツの状況を調整可能な機能

- コンテンツタイプの除外:ライブストリーミングや権利者など、収益化された動画への広告表示を不可にできる機能

- パブリッシャー許可リスト:広告の配信先となるパブリッシャーを管理可能な機能

- パブリッシャーリスト:広告が配置される可能性があるURLを確認できる機能

- 配信レポート:パブリッシャーやコンテンツごとにインプレッションレベルを確認できる機能

- トピックの除外:ニュースや政治など4種のトピックから、コンテンツレベルで除外対象を選択可能な機能

- コンテンツ許可リスト:信頼できるビジネスパートナーと連携し、配信先としてふさわしい動画のリストを確認しカスタマイズできる機能

また、有害なコンテンツを削除するための事前検知技術の実装や、35,000人以上のスタッフによる審査なども行っています。

X(旧Twitter)におけるブランドセーフティの取り組み

Xにおいても、独自のブランドセーフティに関するポリシーにより、広告が配信される条件や以下を禁止することなどが定められています。

- 成人向けの性的なコンテンツ

- ヘイト表現を伴うコンテンツや過激主義のコンテンツ

- 過激で攻撃的な言葉使い

- 法律で禁止または規制されている商品とサービス

- センシティブなコンテンツ

- 暴力描写を含むコンテンツ、不快なコンテンツ、刺激の強いコンテンツ

また、広告主がキーワードやユーザー名を指定し、その近くに広告を配信しないようにできる「アカウントのブランドセーフティ機能」も実装しています。加えて以下なども実施しています。

センシティブなコンテンツとみなしたポスト(旧 ツイート)とともに広告が配信されないようにする

会話やトレンドトピックを24時間監視し、安全でないと判断した検索結果に対し、広告を配信しないようにする

プロフィールが更新されるたびに、ポリシーと照らし合わせて確認する

使用が禁じられているキーワードの拒否リストを管理する

これらの結果、アメリカの認証機関であるTAGのBrand Safety Certified Sealと、JICDAQのブランドセーフティー認証を獲得しました。

また、半年ごとに発表している透明性に関するレポートによれば、ルールに違反するポストは全体の0.1%未満です。

ブランドセーフティの対策ができる3つ方法

ブランドイメージの低下を防ぐためのブランドセーフティ対策は複数あります。

ブランドイメージの低下を防ぐためのブランドセーフティ対策は複数あります。

ここからは、以下3つの方法について詳しく解説します。

- 推奨/非推奨リストの作成

- PMP(プライベートマーケットプレイス)の活用

- アドベリフィケーション対策ツールの導入

推奨/非推奨リストの作成

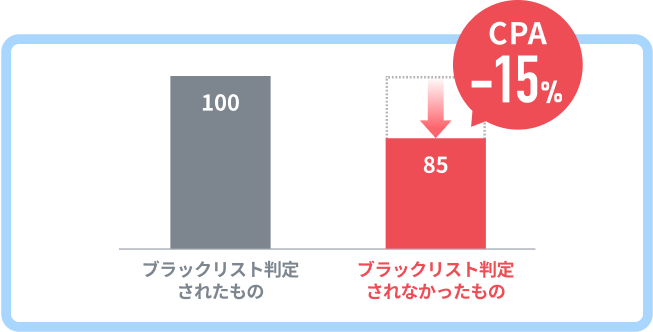

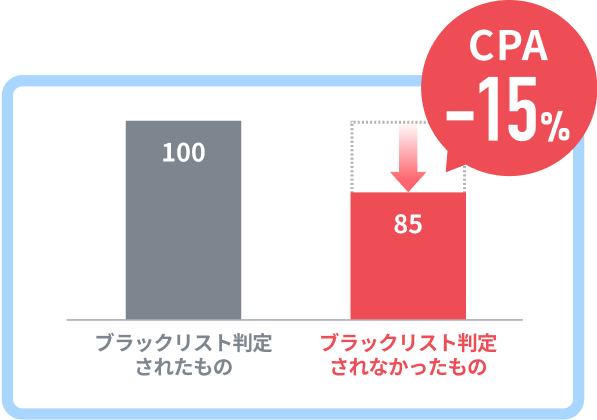

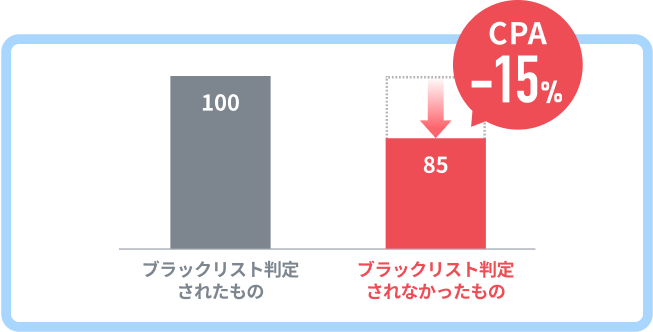

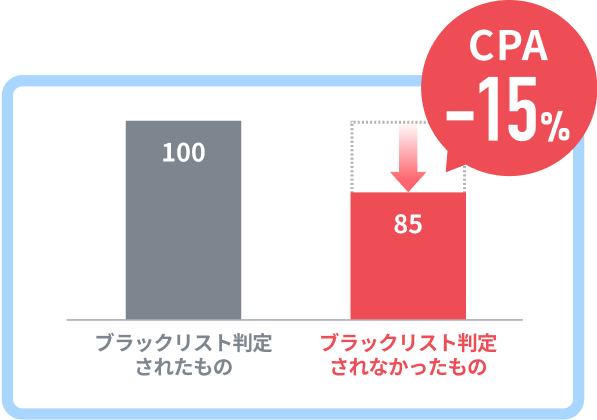

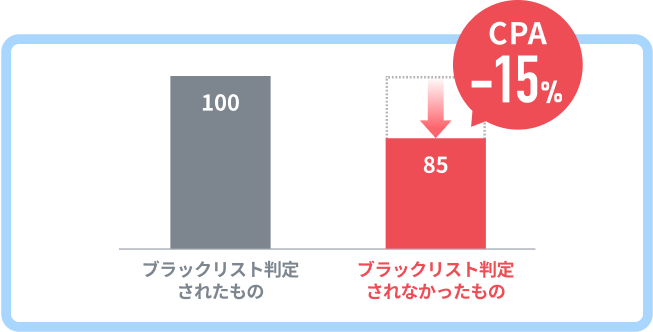

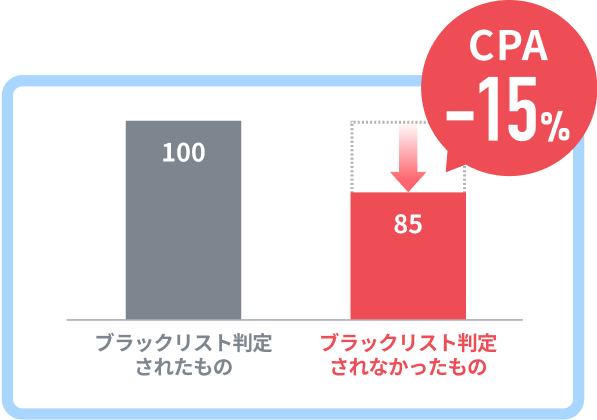

ブランドセーフティ対策の1つ目は、推奨/非推奨リストの作成です。

広告配信先として信頼に値する推奨サイトと、不審サイトや広告配信をしない非推奨サイトなどをリストアップします。

ちなみに、推奨リストはセーフリスト(ホワイトリスト)、非推奨リストはブロックリスト(ブラックリスト)とも呼ばれます。

推奨/非推奨リストを作成すれば、信頼に値する先のみに絞るか、値しない先を外した広告配信が可能です。

ただし、以下などをピックアップする必要があり、リストの作成は多くの手間がかかります。

- サイトドメイン

- コンテンツプロバイダー

- アプリ

- 特定のキーワードやトピック など

とくに、非推奨リストを作成・運用する場合、少しでも漏れがあればブランドセーフティができないリスクが存在します。

また、一度作成すれば完成するわけではなく、日々のメンテナンスが必要です。

≫≫ 広告運用におけるホワイトリスト配信について注意点もあわせて解説

≫≫ 広告配信によるブラックリストとは?ホワイトリストとの違いも含めて解説

PMP(プライベートマーケットプレイス)の活用

PMPとは、配信先メディアと広告主を限定した広告配信方法のことです。

これまでは、広告配信やターゲティングを一括で効率的に行うDSP(デマンドサイドプラットフォーム)が主流でした。

ただ、DSPでは配信メディアを限定できないため、ブランド毀損につながるリスクがある点が課題となっていました。

PMPではベンダーの審査を通過した信頼性の高いメディアと広告主のみに絞り広告配信を行うため、PMPを活用することでブランドセーフティ対策が可能になります。

≫≫【PMPって?】YouTube上でのPMP(プライベート・マーケットプレイス)が誕生

アドベリフィケーション対策ツールの導入

ブランドセーフティ対策の3つ目は、アドベリフィケーション対策ツールの導入です。

アドベリフィケーション対策ツールとは、広告が適切なサイトに配信されていないか、ユーザーに閲覧されているかを検証するツールのことです。

さらに、以下サイトへの配信を停止する機能が実装されたツールも存在します。

- ブランドイメージの悪化につながるサイト

- 指定したキーワードが含まれるサイト など

アドベリフィケーションツールを利用すれば、ブランドセーフティだけでなく以下も実現できます。

- 不正な表示やクリックにより広告報酬をだまし取るアドフラウド対策

- 広告を適切な位置に配置するビューアビリティの保証

さらに、ツールを活用すれば対策を自動化できるため、業務改善も可能です。

ここからは以下のアドベリフィケーション対策ツールについて詳しく解説します。

≫≫ アドベリフィケーションツールのおすすめベンダー5選を徹底比較!仕組みから費用まで徹底解説

- HYTRA DASHBORD

- IAS Insider

- DoubleVerify

HYTRA DASHBORD(Momentum株式会社)

HYTRA DASHBORDは、電通や博報堂などの大企業も利用する包括的なリスク対策リストを提供するダッシュボードです。

HYTRA DASHBORDは、電通や博報堂などの大企業も利用する包括的なリスク対策リストを提供するダッシュボードです。

広告配信プラットフォームなどと連携して活用すれば、初回設定のみで自動的にリスク対策ができます。

また、「ブランドセーフティガイドラインの内容と取り組み」で紹介したJICDAQの認証も取得しているため、人手による目視チェックやリスト追加を行えば、高品質の運用を実現できます。

IAS Insider

IAS Insiderは、Integral Ad Science (インテグラル アド サイエンス)株式会社が提供しているサービスです。Meta広告をはじめ、YouTubeやGDNなどの運用型広告においてブランドセーフティの計測と対応が可能です。

IAS Insiderは、Integral Ad Science (インテグラル アド サイエンス)株式会社が提供しているサービスです。Meta広告をはじめ、YouTubeやGDNなどの運用型広告においてブランドセーフティの計測と対応が可能です。

YouTubeとのパートナーシップを拡大しており、「動画視聴キャンペーン」から「YouTube Selectショートキャンペーン」などのYouTubeショート広告のブランドセーフティの対応も可能となっています。

≫≫ Integral Ad Science株式会社ホームページはこちら

DoubleVerify

.png?width=1026&height=483&name=DoubleVerify(DoubleVerify%20Japan%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE).png) DoubleVerifyは、DoubleVerify Japan株式会社が提供しているアドベリフィケーションツールです。2020年に日本に進出しており、翌年には大手広告プラットフォームであるYahoo! Japanと連携しています。DoubleVerifyは、アドフラウド対策からブランドセーフティを確保するリアルタイム不正解析機能や、広告主のブランドセーフティの管理を一元化できる「Authentic Brand Suitability」などのサービスを提供しています。

DoubleVerifyは、DoubleVerify Japan株式会社が提供しているアドベリフィケーションツールです。2020年に日本に進出しており、翌年には大手広告プラットフォームであるYahoo! Japanと連携しています。DoubleVerifyは、アドフラウド対策からブランドセーフティを確保するリアルタイム不正解析機能や、広告主のブランドセーフティの管理を一元化できる「Authentic Brand Suitability」などのサービスを提供しています。

≫≫ DoubleVerify Japan株式会社ホームページはこちら

≫≫ アドベリフィケーション対策ツールの導入メリットとデメリットを徹底解説

ブランドセーフティのまとめ

この記事では、ブランドセーフティの概要やブランドセーフティガイドラインの内容と取り組み、3つの対策について解説します。

この記事では、ブランドセーフティの概要やブランドセーフティガイドラインの内容と取り組み、3つの対策について解説します。

ブランドセーフティとは、ブランドイメージの悪化を防ぐために反社会勢力や不審なサイトへの広告配信を回避することです。

広告が配信されるメディアによっては、反社会勢力への資金提供やブランドイメージへの悪影響につながる可能性が存在します。

ブランドセーフティの対策方法は、主に以下3つが存在し、とくにアドベリフィケーション対策ツールの導入が効果的です。

- 推奨/非推奨リストの作成

- PMP(プライベートマーケットプレイス)の活用

- アドベリフィケーション対策ツールの導入

アドベリフィケーション対策ツールを導入するなら、大手広告代理店も導入しているHYTRA DASHBORDがおすすめです。

方法とは?

ヒントを得る

.png)